-

〈納品事例〉SARAri様|屋久杉 輪切りディスプレイ

-

クラロウォールナットとは?|銘木情報

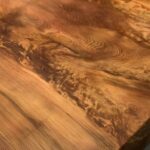

クラロウォールナットは、高級外車の内装材や一枚板、銘木を使用した工芸品、万年筆など付加価値が高い分野において使われている北米産の木材です。

このページでは、クラロウォールナットとはどのような特徴を持った木材なのか紹介していきます。

1.産地と生育の特徴

北米産で、いわゆるウォールナットと同じでクルミの採れる木です。

しかし、一般的なウォールナットと比較して希少性が高いとされるのは、接ぎ木(つぎき)で出来た種類の木材ということが根底にあります。

アメリカンブラックウォールナット クラロウォールナット2.接ぎ木により誕生した樹種

北米に生える樹齢が若く、まだ太くならないうちのアメリカンブラックウォールナットと、欧州産のヨーロピアンウォールナットを接ぎ木して育てたものが、クラロウォールナットと呼ばれます。

この接き木の場合、土台となる北米産の若いアメリカンブラックウォールナットを一旦切断し、その上からヨーロピアンウォールナットを穂木として人為的に接合させます。

当初の目的は、栄養価の高いクルミを収穫することとされていましたが、採れる木材が非常に美しいことから材としての価値も高まっている木材です。

3.大きいサイズが貴重な理由

接ぎ木では成長する確率が低いとされ、大樹になるまで育てるのは大変難しく、クラロウォールナットで太さ(幅)、長さがしっかりある材は非常に珍しいです。

一本から採れる面積が少なく、歩留まりを良くしないといけないため製材工程において薄く製材して一本の丸太からより多くの枚数を取ることが多く、結果として板の場合は厚みが薄いものが多く見受けられます。

厚み4cmのクラロウォールナット

4.杢・木目の特徴

杢目の特徴としては、複雑に入り組んだ木目とキラキラ輝く杢が入っており、他の木とは一線を画す美しさと強さを感じる木です。

木目は、いびつで右往左往しながら上に伸びていることが多く、異形感のある木目が魅力的です。

光沢のある縮み杢5.色味の特徴

一般的なウォールナットとは色合いも異なります。ウォールナットは中心の色味が茶系で統一されているのに対して、クラロウォールナットは茶と黒と乳白色系の色味が連続して縞柄のような表情をしています。

異形感のある木目と縞柄の色調6.素材の特徴

クラロウォールナットは、薔薇のようにトゲがあり、側面の耳に幾つもの棘(とげ)が飛び出しています。

この棘がある部分が木目にも影響を与え、複雑で特徴的な印象を持たせています。

棘 棘がある部分の杢目また、生育中に効率良く光合成するために瘤が出来ることが多く、結果として瘤杢(バール杢)と呼ばれる一風変わった木目の材が採れることも多々あります。

7.希少性

一般的なウォールナットの生育に比べ、手間と時間。そして失敗する確率が高いクラロウォールナットの材は必然的に希少性が高くなり、価値も比例して高くなります。

その上、木目が綺麗で強さもあるため、魅了される人も多く、価格も高くなります。

クラロウォールナットは、一枚板・木材の中でも群を抜いて個性的な木です。

お客様にとって素敵な一枚と出会われることを願っております。

青島上之山神社の大ケヤキ|一枚板紹介

先日ご紹介した大ケヤキの一枚板。(巨樹が銘木一枚板に生まれ変わるまで_青島上之山神社の大ケヤキ)

厚さ33cmと厚板だった一枚板を3枚に製材し、展示する中で三兄弟が其々異なる魅力を発揮していることを実感いたしました。

今回は、その3兄弟の木目の違い、それぞれの見どころをお伝えできればと思っております。

まずは、3枚の比較写真

1枚目 2枚目 3枚目其々の一枚板に対し、抱かれる印象は全く異なるものかと思います。

1枚目の特徴:威厳と強さ

まず、1枚目の特徴としては、樹皮に最も近いということもあり、“玉杢”がはっきりと出ており、木目の冬目(秋から冬にかけて成長する木目の部分)が濃く、陰影が明瞭です。

そのため、最も迫力と威厳を持ち、強さが全面に出ているのが特徴です。

2枚目の特徴:穏やかに包み込む優しさと、威厳ある強さが内在

続いて2枚目は、中央の木目が緩やかで柔らかな印象を感じます。

しかしながら、1枚目同様に外側(耳寄り)は杢が凝縮し、濃さもあり強さを感じます。

耳の形にも強さがあり、瘤のあった部分がそのまま残っているので、ゴツゴツとした拳のようにも見えます。

強さの中に秘めた優しさといった雰囲気でしょうか。

3枚目の特徴:ご神木の凄みを表す一枚

3枚目は2枚目の流れを汲み、穏やかな木目が全体に広がっています。この風合いも2枚目と同じくやはり柔和な印象を受けます。巨樹の中心に位置する部位のため、2枚目と比較すると杢の変化が非常に面白く、3枚の中で最も杢の景色が発展しているようです。

また、3枚目の中にも玉杢が見え、最大直径210cmもある巨樹の中心でありながら豊かな景色を見せてくれていることに、ご神木の凄みを感じさせてくれます。

波打っているように見える部分は製材時の名残で、最終的に仕上げる際には研磨で平らになります以上、3枚それぞれの違いと特徴の解説でした。

同じ一本の木から採れた一枚板であっても、これだけ表情に違いがあるのは大変面白く新たな発見にも繋がり、やはり自然は豊かなのだと感じました。

ご来店いただくお客様におかれましても、3枚が実は兄弟だということは此方が申し上げない限りは判断できない方も多く、それだけ木が持つ個性が豊かという証ということと思われます。

まさに唯一無二の存在であるケヤキの一枚板。

この木の歴史を紐解いた記事も是非ご覧いただけると幸いです。

⇨ 巨樹が銘木一枚板に生まれ変わるまで_青島上之山神社の大ケヤキ

今回の3枚の商品情報は

⇨ 1枚目

⇨ 2枚目

⇨ 3枚目

光明(こうみょう)杢とは?屋久杉の基礎情報

屋久杉の一枚板や壺などの商品に入る杢の一つが、“光明(こうみょう)杢”です。

この記事では、光明杢とはどういった種類の杢なのか、どういう過程で入ることが多いのかご紹介していきます。

1.光明杢とは

2.どういった入り方をするのか

3.製材後、残るのは稀少?

4.光明杢が入る過程の考察

1.光明杢とは

光明杢は下写真のように、下から上へと縦に光の筋のように伸びる杢のことを指します。

写真中央)周りよりも濃く見える部分火炎のようにゆらゆらと屈曲を繰り返しながら縦に伸びているのが光明杢の特徴です。

周りの部分よりも濃く見えるのは樹脂(油分)が多いためで、香りも濃厚です。

光の当たる角度によって反射角が変わり、光が分散することでキラキラと輝いているように見えます。

2.どういった入り方をするのか

木の木目が伸びている方向と平行して入るため、ほぼ100%縦に真っ直ぐ伸びています。

長さは様々で、3m50cmの一枚板の中全てに光明杢が一本伸びているものもありますが、短くても美しい輝きを放っています。

幅も様々あり、1cmのものから10cm以上のものまで多岐にわたっています。

同じく屋久杉で見られる輝くタイプの杢、虎杢とはどう違うのか?

虎杢)木目に対し、垂直に杢が伸びる 光明杢)木目と平行に杢が伸びるどちらも輝くタイプの杢という点では同じですが、虎杢は等間隔で光の屈折があり、杢の波が極めて一律です。

一方、光明杢は光の屈折する位置や長さや幅が不均一という点で異なります。

また、杢が木目に対し垂直に伸びるか?平行に伸びるか?という点においても大きな違いがあります。

3.製材後、残るのは稀少?

屋久杉の杢のなかでも、光明杢は特に稀有な存在として重宝されています。

その理由の一つが、管理の難しさにあります。

製材直後、光明杢は大変綺麗に板表面に出ています。

しかし、乾燥中に多くの光明杢が消えてしまう現象が発生します。

“沈む”と表現した方が適切かもしれませんが、杢が木の中にスーッと沈み込んでしまい、いざ製作する際には残っていないということが多いのです。

4.光明杢が入る過程の考察

恐らく、乾燥の影響が強いのかと思われます。

光明杢は前述したとおり樹脂(油分)量が多いことが分かっています。つまりそれは、何らかの影響でダメージ等を負い、その傷を修復するため自然治癒の過程で樹脂を豊富に出したということです。

その自然治癒の結晶が、光明杢というかたちで私たちに美しい表情を見せてくれているのでしょう。

光明杢と入り皮跡 光明杢と入り皮跡(無塗装)上の写真はいずれも、光明杢と入り皮跡の付近を撮影したものです。

入り皮は、ヒトで言うところの“かさぶた”のようなものです。木もヒトと等しく傷を負うと、内部に皮を作って保護膜を張ろうとします。

その過程において樹脂を豊富に出して傷を直そうとし、その副産物として光明杢という結晶が出来上がったのではないかと思われます。

何気なく眺める屋久杉の一枚板や壺や香炉などの工芸品。

其々の表情の中には、こういった厳しい自然環境を生き抜こうとした証が刻まれているように思います。

屋久杉においては伐採も競りも禁止されている現在、より一層これらの銘木を正しく理解し、尊重し、大切に遺していけるよう努めて参ります。

*今回使用している写真は全て、弊社が保管している屋久杉の生木から抜粋しております。

老舗旅館の伝統と格式の高さを演出する山桜一枚板カウンター

神奈川県秦野市にて、100年続く老舗旅館・陣屋様。受付カウンターの改修に伴い、天板を無垢一枚板にされたいとご相談を受け、一枚板のカウンターをご提案させて頂きました。

今回、お選びいただいた材は山桜(ヤマザクラ)

産地:宮城県

長さ:4200

幅 :750〜1280

厚み:約100 (単位:mm)

山桜としては、長さ、幅全て規格外の大きさを誇る一枚です。

無垢の山桜の一枚板としては日本で最も大きな一枚板で、芯割れや入り皮穴などもなく、とても綺麗な状態です。

元々、必要とされていた寸法は、

①長さ3300 X 幅700以上

②長さ2100 X 幅300以上

と大きく、尚且つ国産材で建具や建材と統一感のある色調をお求めでした。

ケヤキやクスノキは割と大きな寸法の一枚板もありますが、周囲の建具等との色味の統一感に欠けてしまいます。

また、通常は幅70〜80cmの山桜が多い中で、これだけ大きな山桜で表面に大きな割れなどのダメージも少ない山桜の一枚板は珍しいということもあり、創業100年以上続く老舗旅館・陣屋様の受付カウンターという貴重な場所へのご提案としては、これほど素晴らしい一枚板は他にないため、山桜にて進めさせて頂きました。

カウンターの組み方は様々ありますが、今回は大机と小机の2枚を天板下の台座(什器)と接続して繋ぐ方法を取りました。

貴重な一枚板ですので、鋸目をどこから入れるかは非常に難しい判断でしたが、設計士様と相談しながら、木取り(墨付け位置)を確定。

板の反りや割れを避けて目一杯取れる寸法で墨付けしました。

板の表面は、真っ直ぐに見えて微妙な反りや捻れが発生しています。

そこで、木取りの次は平面出しするため機械で鉋(カンナ)を掛けて削っていきます。

表面を平らにレベルを整えると全体的に薄くなってしまうため、要所で平らにすべきポイントを細かく確認しながら天板の研磨作業を進めます。

板と鉄板の隙間が、“反り”の深さ山桜は、樺や水目桜と違い、バラ科サクラ属に属しており、本桜とも呼ばれています。

さすがバラ科と呼ばれるだけあって、削っている木屑から非常に良い香りが漂っておりました。

山桜は香りが強いことでも知られているため、燻製などのスモークチップなどにも用いられています。甘く、重厚感のある香りで長時間経った後もしっかりと香りが残っていました。

鉋がけが終わり、次は表面をサンドペーパーで磨き上げ、研磨を掛けていきます。

サンドペーパーでの研磨作業では、表面の荒い凹凸やザラザラしている部分を滑し、触り心地と木目の見た目を美しくする狙いがあります。

研磨が終わると、細かな割れを塞ぎつつ、割れの中心部まで硬化剤を流し込み割れを埋めていき、裏面に反り止めの金具を装着します。

今回、裏面には取り付ける土台(什器)の“受け穴”を座繰り加工しておく必要があるため、反り止め金具取り付けと同じタイミングで寸法出し(墨付け)をします。

座繰り加工の様子 反り留め金具(塗装後)座繰り加工が完了し、いよいよ塗装に入ります。

受付はご来館のお客様が触れられる部分でもあり、雨の日の対応もあるため、撥水性と耐久性を兼ねたウレタン塗装にて施工いたしました。

粘土が高く、硬さのある塗料を調合して塗装。

大机と小机の接地部分は、見た目のデザイン性を元に設計士様よりあえてズラし、段差を作るよう依頼を受けておりましたので、寸法を調整して加工し完成。

土台部分の組子は、秦野市の佐藤建具工房・佐藤様の作品です。

洗練された雰囲気が非常に優雅にも感じられ、旅館となった大正時代の終わりから100年以上続く伝統と格式高い空間の受付に相応しい一枚板のカウンターとなりました。

皆様も足を運ばれた際には、ぜひ素晴らしい庭園と施設、そして受付カウンターをご覧いたただければ幸いです。

お問合せ:info@graxen.com

お問合せフォーム:コチラ

巨樹が銘木一枚板に生まれ変わるまで_青島上之山神社の大ケヤキ

- 2019年11月14日

第62回全国銘木展示大会(岐阜大会)にて農林水産大臣賞を受賞した大ケヤキ

この大ケヤキが、どのように育ってきたのか?

木が好きなファンとして、銘木を取り扱う者として正しく記録を残すべきだと思い、一つの資料にまとめることに致しました。

雪深い土地で600年以上育ち続けてきた、こちらの大ケヤキ。

ご覧頂く皆様にも、巨樹・銘木が持つ美しさや感動をお伝えできれば幸いです。

出生地・新潟県魚沼市青島からスタートです。

◆出生地◆ 新潟県魚沼市青島2550 上之山神社(諏訪神社)、教育神社境内内

◆名 称◆ 青島上之山神社の大欅(あおしまうえのやまじんじゃのおおけやき)

青島上之山神社の鳥居 田中角栄氏 筆◆樹 高◆ 40m

◆幹回り◆ 7.1m

◆形 状◆ 地上4mの高さの位置で二本に分かれ、表皮には瘤(コブ)が多く付いている

◆樹 齢◆ 600年以上(推定)

◆指 定◆ 魚沼市指定天然記念物(1992年4月1日 指定)

鳥居の奥 左の二股に分かれているのが大ケヤキ◆神社の創立◆

創立年歴は久遠にして不詳。1594年の洪水により近くの山中へ神社を遷した記録があるため、室町時代末期ごろと推察される。

◆伝 記◆

戦国時代、新田義貞が500人の大軍を率いて露営した際、この大ケヤキに馬を繋いだと伝承されている。

◆伐採の経緯◆

樹勢の衰えとともに倒木の危険性が高まったため、魚沼市の許可を得て神社が依頼し、石上銘木社が2018年5月22日〜6月16日まで、時間をかけて伐採。

2018年11月19日に文化財の指定も解除された。

徐々に樹勢を失う様子 全体が大きく傾いている様子 玉杢や瘤が樹皮に発露 玉杢や瘤が樹皮に発露 玉杢や瘤が樹皮に発露 樹皮表面の瘤 樹皮表面の玉杢の様子 樹皮表面の瘤の様子 玉杢特有の樹皮表面幹回り7.1m、根の直径4.1m、樹高40mの巨樹巨木の大欅で、しかも玉杢や瘤が樹皮表面に多く発露しているため、貴重な銘木であることは、想像に難しくない。

2018年ごろから道路側に大きく傾き始め、枝が下の道路に落ちて車を破損するなどの事故が発生。

道路側が崖になっており、そちらへ大きく根を張ることが出来ず、巨体を支えるバランスを失い、傾いてしまったのだろうと推察されています。

地主様と宮司様の議論の末、宮司様の『神社へ参拝に来られるお客様や人様にご迷惑があってはならない』という決意が固まり、文化財指定を受けている魚沼市に許可を得て伐採をすることに。

地元で巨樹巨木の伐採に経験のある、石上銘木様に伐採を一任。

2018年4月30日

境内の大ケヤキ及び杉の伐採を始める前に、神社への奉告祭を開始。

神社への伐採の奉告祭2018年5月22日

石上銘木様にて伐採開始。

巨樹の大きさと作業の難易度の高さから、6月16日まで約26日間かけて全ての伐採が終了。

枝下ろしの様子

胴切りの様子

牽引・搬出の様子

その後、5tトラックのトレーラーで青島上之山神社から岐阜銘木協同組合へ輸送。

市場へ出品するため、製材所にて製材。

2019年11月14日

乾燥の期間を経て、第62回全国銘木展示大会 岐阜大会に出品。

農林水産大臣賞を受賞。

当時の寸法:長さ286 X 幅110~210 X 厚み33 (cm)

杢目、姿、大きさに感動し、即断で購入決定。

新宿のショールームを予定中だったこともあり、暫く保管して頂く。

2021年2月18日

愛知県弥富市楠に所在する、ヤトミ製材様にて3枚に製材して頂く。

※製材については、後日改めて詳しくまとめた記事を作成予定です。

その後、新宿の弊社ショールームに搬入及び展示。

1枚目 2枚目 3枚目2021年4月27日

青島上之山神社へ慰霊訪問に伺う。

偶然近くで仕事があったため、供養の意味も込めて神社(大ケヤキ跡)を訪問させて頂きました。

たまたま宮司様もいらっしゃり、大ケヤキの立っていた頃のお話を伺い、製材時に取れた木粉(木の一部)を切り株跡に戻し、鎮魂と慰霊、感謝の気持ちを伝えさせて頂く。

宮司様にお話を伺う 直径4.1mの切り株跡 木粉 木粉を撒く様子2020年6月に、こちらの大ケヤキと出会い、『どこで育ち、どういった経緯で伐採に至り、今に至るのか?』とても気になっておりました。

今回、実際に立っていた場所までたどり着けたのは、ひとえに銘木協同組合の皆様や宮司様など多くの方々のお陰であります。

数珠つなぎのようにして、元の位置までお話を辿り、大変感謝しております。

また、重心の難しい巨樹を正確に丁寧に、3枚に製材して頂いたヤトミ製材様のお仕事には心より感動致しました。

このご縁も全て、こちらの大ケヤキが繋いで下さったものだと思います。

3枚になった大ケヤキの詳細については、こちらのページでご覧頂けます。

是非、ご覧頂ければ幸いです。

焼きたてバームクーヘンが楽しめるカフェ「SARAri」様に、屋久杉の輪切りを納品させていただきました

=======================================

〈 SARAri 〉「サラリ/焼きたてバームクーヘンカフェ」

住所:千葉県市原市更級2-7-3

TEL:0436-98-3855

営業時間:11:00~16:00

焼き上がり:12:00 / 14:00

定休日 :月曜日、火曜日

駐車場 :あり(7台)

=======================================

納めさせていただいた屋久杉の輪切りは、直径124 × 103 cm × 厚み15cmという大きなサイズでした。

当初は、背面のコンクリートに直接据え付ける案でしたが、安全性を考慮し、鉄製の台座をご提案させていただきました。

台座は、ベースとなるフレームから鉄の支柱を4本立ち上げ、屋久杉の輪切りをしっかりと固定しています。屋久杉本体は背面の鉄板とも接着しており、転倒などの危険性を回避しています。

また、輪切りには絶妙な凹凸があり、凸の頂点に支柱の位置をミリ単位で調整する必要がありました。型紙をもとに慎重に設計し、念の為、後からでも微調整可能な構造としています。

台座の重量が過剰にならないよう配慮しつつ、転倒を防ぎ重心を安定させるため、試行錯誤を重ねて設計・施工を行いました。製作は普段、商業施設などへ鉄骨を納める会社様ですので、確かな技術力のもとで設計・荷重計算テスト・溶接・塗装のすべてが順調に仕上がり、万全の強度と安定性を兼ね揃えた台座が完成しました。

塗装後の綺麗な屋久杉の輪切りを傷付けることなく、台座に載せて固定する瞬間は最も緊張する工程でしたが、屋久杉の輪切りと台座が一体となり、美しさと安全性を両立させた設えとなりました。

無事に設置が完了し、台座の塗装も店内の雰囲気と大変調和していて、モダンで温かみのある空間に溶け込み、屋久杉の繊細な木目や輝く杢目、バームクーヘンを想起させる年輪が、お店の象徴として非常に合っています。

屋久杉の輪切りから始まり、台座の設計・構想を快く実現させていただいたオーナー様に心よりお礼を申し上げます。

店舗の皆様、ご来店のお客様にも大変喜ばれているようで、貴重なご縁に大変感謝いたしております。

SARAri様では、“焼きたて”のバームクーヘンを味わうことができます。

厳選した素材を使用し、しっとり感を追求して焼き上げたバームクーヘンは、驚くほど柔らかく、ワンホールでもあっさり食べきれてしまう美味しさです。

こだわりのスペシャリティコーヒーとの相性も抜群です。屋久島から取り寄せているという紅茶〔紅富貴〕、緑茶〔縄文〕も味わい深く、ほっと一息つきたいひとときに最適です。

サイドメニューの焼きプリンやトマトスープ、アイスクリーム、さらに味の変化を楽しめるベリーソースも、どれも絶品でした。

美味しいバームクーヘンでお客様を笑顔にするSARAri様へ、ぜひ足を運んでみてください。

=======================================

〈 SARAri 〉「サラリ/焼きたてバームクーヘンカフェ」

Instagram:sarari_0201

住所:千葉県市原市更級2-7-3

TEL:0436-98-3855

営業時間:11:00~16:00

焼き上がり:12:00 / 14:00

定休日 :月曜日、火曜日

駐車場 :あり(7台)

=======================================