ケヤキ 一枚板 GX-18 神舟神社の大欅

玉杢入り大欅の一枚板

長さ約5m、幅160cm、厚み16cm弱を誇る、壮大な欅の巨板です。

中心部の木目は力強く、柾目は非常に細かく、樹齢700年を超える悠久の時が刻まれています。

全体には玉杢が点在し、豪快さの中にも上品で奥ゆかしい美しさが漂います。

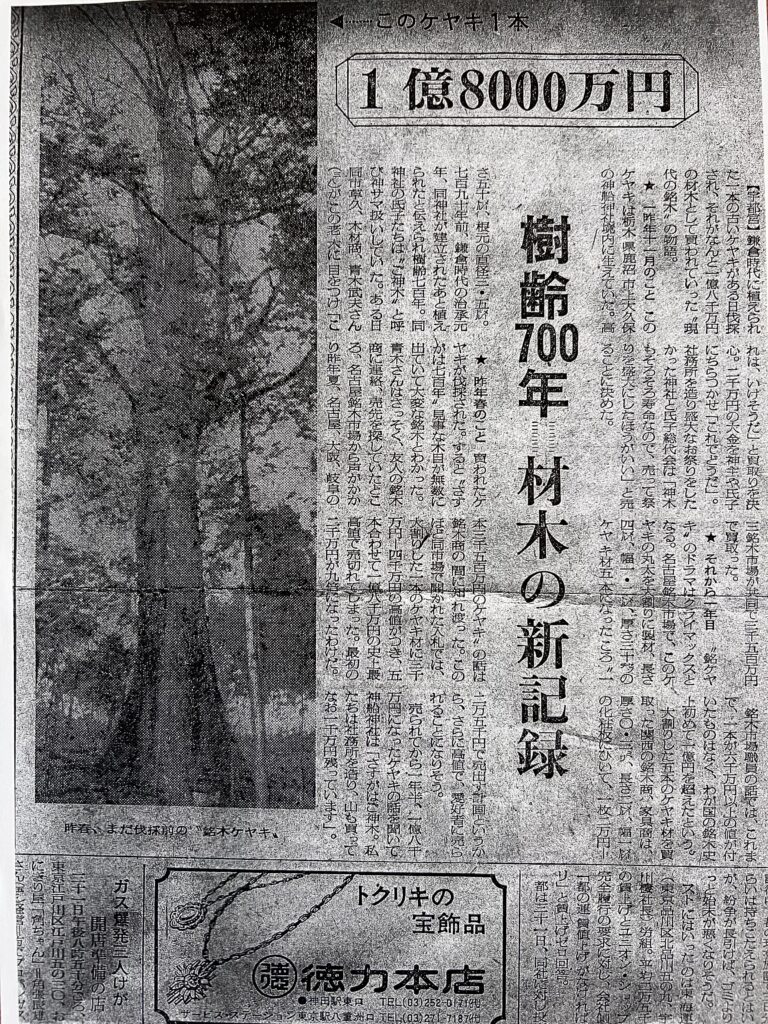

日本の銘木史上、初めて一億円を超えた木(一本の価格)として知られ、落札価格は1億8千万円(1974年伐採)に達しました。

この大欅については、木工芸の人間国宝・川北良造氏、そしてその師であり同じく人間国宝・氷見晃堂氏が、まだこの木が立っていた頃に実際に見に訪れたことが、書籍『木と生きる、木を生かす』に記されています。

同書によると、川北氏は伐採後、この大欅の根元部分を自ら購入し、さまざまな作品を製作されたそうです。

その際、「まったく動かない(反らない・縮まない)」と驚嘆し、著書の中でも高く評価されています。

実際に、製材から半世紀を経た現在においても、その言葉どおり狂いがまったく感じられず、木目は静かに、寸分のたわみもなく落ち着いています。

通常、欅は硬質ゆえに動きが激しく、その癖を読み取る目が求められる難材ですが、この大欅はそうした一般的な性質を超え、驚くほど安定した素性を持っています。

この欅は、神舟神社の御神木として長年祀られ、地域の人々に敬われてきました。

その堂々たる姿は、まさに日本の銘木文化の象徴といえる存在です。

〔樹齢〕 約700〜800年

〔由来〕 治承元年(1177年)、神舟神社建立の際に植樹されたと伝わります。

〔伐採〕 1974年

〔出生地〕

神舟神社(かぶねじんじゃ)

〒322-0102 栃木県鹿沼市上大久保338

〔名称〕 神舟神社の大欅

〔樹高〕 約50m

〔根元直径〕 約3.5m

〔推定樹齢〕 700〜800年

〔伐採年〕 1974年

サイズ:

縦4710 - 4925 ✕

横1503 - 1650 (木裏)1150 - 1310 ✕

厚さ158 ✕

mm

商品コード:

商品カテゴリー: 一枚板・テーブル

【欅(ケヤキ)について】

伝統と格式を表す、日本の銘木

威厳を感じる素材感、そして直線的に真っ直ぐ伸びる木目からは品格と意志を貫く生き様のようなものを感じます。

経年で飴色に濃くなる木目は、まるで使い慣らした革製品のような愛着が生まれるファンが多い日本の銘木です。

稀に表れる玉杢や鯖杢、如輪杢、瘤杢などといった杢は、見る人を魅了する希少価値があります。

個体差や特徴に応じて、空間に臨機応変に馴染むため、クラシック、モダン、ヴィンテージな洋間から和室や和モダンな空間まで幅広く、室内に調和をもたらしてくれる稀有な存在です。

◆欅(ケヤキ)材の特徴

ケヤキは日本、中国、朝鮮半島が原産地の木材で、日本国内では沖縄県と北海道を除くほぼ全域に分布しています。

国産広葉樹の王様と称され、一番の良材として古くから建築・家具・建具材として寺社仏閣などに大黒柱として重用されてきました。

欅の特徴は強さと美しさを併せ持つこととされます。

・風雪に対する十分な抵抗力を持ち、寿命も長いという強さ。

・材木として加工した場合の材質の強さ。

・自然界に立つ樹相の美しさ、加工材木の木目の美しさ。

強さと美しさの両面を兼ね揃えたことが、日本国内において最も利用されてきた歴史に繋がっています。

また、ケヤキには多様な杢が入るため、その美しさと稀少性はケヤキ愛好家の収集の的となっており、価値普及に繋がっているのです。

色味は経年変化により、飴色に変化し、独特な艶やかさと豊かな表情を見せてくれます。

古民家の囲炉裏などで使われ、煤だらけになった表面も磨き直せば綺麗な表情が出てくるので、一生以上残る大切な家宝と成り得ます。

【欅(ケヤキ)の歴史】

室町時代以前は、ツキ(槻)と呼ばれていましたが、美しい木目が評価されるにつれて、『けや』=『際立って目立つ・美しい』といった意味の『けやけし』に由来し、『けやけき木』の略が『ケヤキ』の語源であろうと考えられています。 その後、室町時代以降から、ケヤキ(欅)と呼ばれるようになりました。

万葉集では7首に詠まれており、当時からその美しさや情緒風情は親しまれていたようです。

ケヤキが身近な存在だったのは、寺社仏閣の境内や庭先に防風用として植林されていたのがきっかけとも言われており、京都市の鴨川の堤防にはケヤキ並木があり、これは当時の町衆が自分達のお寺を洪水から守るため、自分たちで植林した名残とされています。

また、欅は鎌倉武士が好んでいたと史跡に残されており、豪快な木目や木肌、真っ直ぐと正々堂々とする木目や立ち姿が武士の心に惹かれたのではないかと言われています。

有名な建築物として、1633年に再建された国宝『清水の舞台(清水寺)』があり、約139本のケヤキの建材が使用されています。

1636年に建設された重要文化財「旧江戸城田安門」や「旧江戸城清水門」にも建材としてケヤキが利用されていますが、古来からケヤキはヒノキと並び、寺社仏閣や城郭建築等の大構築物には欠かすことが出来ない素材として重用されてきました。

山形県の東根の大ケヤキは、樹齢1500年で国指定特別天然記念物に指定されるほどの巨樹で、日本一のケヤキとして有名です。

【ケヤキの杢の種類】

◆玉杢(たまもく)

木の表面に玉が拡がる様を、玉杢と呼び、欅の玉杢は樹齢数百年経たないと表れないと言われています。 玉杢が出る場合には、木が乾燥中に反ることが多いので、注意が必要です。

◆泡杢(あわもく)

玉杢の中に、より小さな気泡や水泡のように見えるものを指します。 玉杢と同種と考えられていますが、樹皮側ではなく木の中心側に現れることが多いです。

◆虎杢(とらもく)

虎の背模様のような縞々が木の杢として現れる部分。 見る角度によって光沢もあり、凹凸があるようにも見えます。

◆如鱗杢(じょりんもく)

玉杢が幾つも重なっている模様のこと。魚の鱗のような見た目から、如鱗杢と呼ばれています。 玉杢に酷似していますが、分別して記述されることが多いです。

◆鯖杢(さばもく)

幹が二股に分かれるところに表れる杢のこと。 扇状に、波状が続くのが特徴です。

◆瘤杢(こぶもく)

木の表面に瘤があった箇所に表れる杢のこと。 丸に小さな点が幾つも拡がって景色になっています。 高級車のダッシュボードなどに使用されています。